古蛋白质组学(Paleoproteomics)如何揭示远古人类与环境的秘密?

在现代考古学的众多前沿技术中,古蛋白质组学正迅速崛起,成为探索史前生命的重要利器。

古蛋白质组学不仅突破了传统古DNA保存条件的限制,带来跨越几十万年甚至百万年的分子信息,还为揭示古人类身份、性别判定、古饮食习惯以及动物驯化提供了全新的视角。

本文所介绍的考古蛋白质组学研究涵盖了上述方向,旨在为研究者提供新的研究思路和实践指导。

01

古人类身份鉴定与进化

古蛋白质组学技术突破了传统古DNA保存条件的限制,为远古人类身份的分子鉴定提供了有力证据。

通过对中更新世和早更新世古人类化石的蛋白质组分析,科学家不仅确认了青藏高原和东北地区丹尼索瓦人的存在,还揭示了他们独特的适应性和演化特征。

这些研究为我们理解古人类的迁徙路径、高海拔环境适应机制以及人类谱系分支提供了关键线索,极大地丰富了人类进化史的多样性与复杂性。

案例1

Nature|夏河下颌骨揭示青藏高原上的丹尼索瓦人

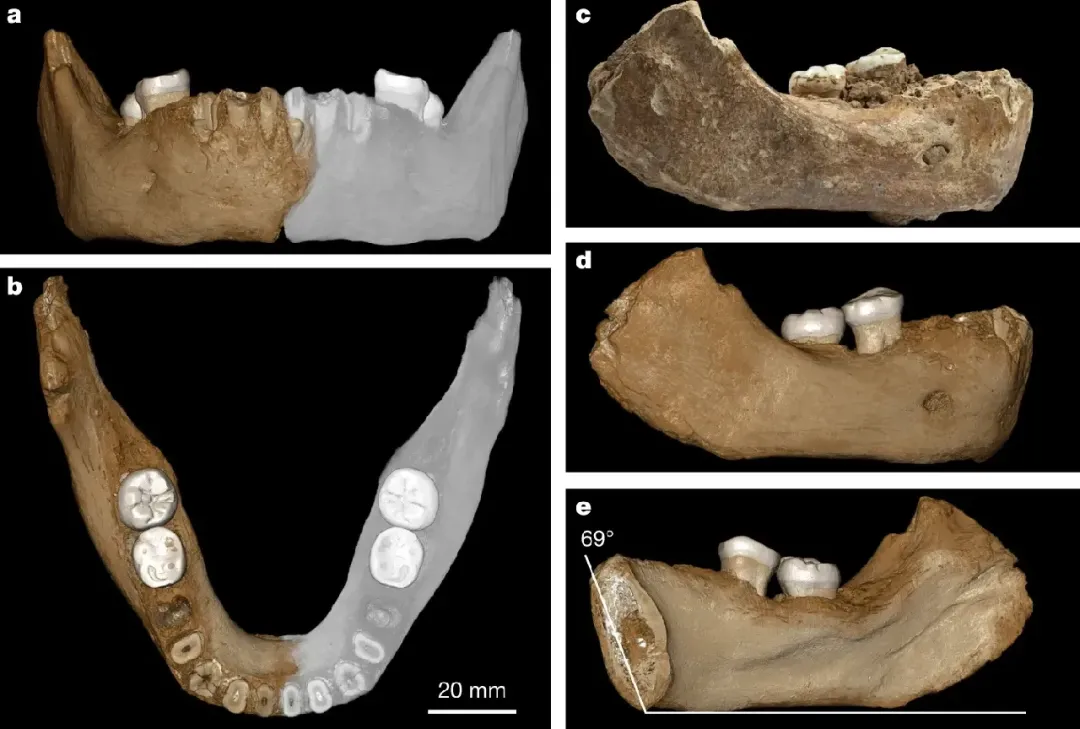

2019年5月,中国科学院院士陈发虎领衔的兰州大学和中科院青藏高原研究所团队在Nature发表了一篇Letters文章,基于古蛋白质组学的分析结果,报道了16万年前夏河丹尼索瓦人下颌骨化石的研究成果。

通过古蛋白质组学分析,研究首次确认了在中国甘肃夏河白石崖溶洞出土的一件中更新世人类下颌骨(被称为“夏河下颌骨”)属于丹尼索瓦人。这一标本出土于海拔3280米的高原地区,其保存的碳酸盐被铀系定年法测定为距今约16万年,比此前已知的青藏高原最早人类活动时间早了至少12万年。

研究团队对牙本质提取的古蛋白质进行了系统的蛋白质组分析,并通过系统发育树将其与丹尼索瓦洞(Denisova Cave)出土的D3高覆盖度丹尼索瓦人基因组匹配,从而确认其与丹尼索瓦人密切相关。

研究不仅将丹尼索瓦人活动范围扩展至青藏高原,还提供了早期人类高海拔适应的直接证据,并提示现代藏族高原适应基因(如EPAS1)可能源自这支古老的地方丹尼索瓦人群。

夏河下颌骨

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1139-x

案例2

Science | 哈尔滨头骨蛋白质组揭示丹尼索瓦人身份

2025年6月18日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所付巧妹团队,联合河北地质大学季强团队在Science发表了哈尔滨古人类化石古蛋白质组研究论文,对中国哈尔滨出土的一具距今至少14.6万年的几乎完整的古人类头骨进行了分析。

由于样本中未能提取到古DNA,研究者从岩骨部分提取了64.3毫克和35.1毫克样本,通过质谱技术和PEAKS Online软件识别出超过20,000条肽段和95种内源性蛋白,这是迄今从古人类标本中获得的最完整蛋白质组之一。蛋白序列中发现了三个丹尼索瓦人特有的氨基酸变异,并通过系统发育分析显示该个体与高覆盖率的丹尼索瓦3号基因组关系最为密切。

研究表明,哈尔滨个体应属于丹尼索瓦人群体,这是首次通过蛋白分子证据将丹尼索瓦人明确关联到一具保存完整的头骨化石。

这项工作在缺乏DNA的情况下,首次实现了分子层面与形态学之间的直接对应,填补了古人类研究中长期存在的证据断层,同时也证明了蛋白质组学在研究中更新世古人类谱系归属方面的巨大潜力。

哈尔滨头骨化石

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adu9677

02

古代生物性别鉴定技术与群体结构

性别鉴定作为考古学中理解古代社会结构与人口动态的基础,借助古蛋白质组学取得了革命性的进展。

新兴的靶向蛋白质组学方法实现了从牙釉质中高通量、快速且精准的性别判定,极大提升了考古样本分析的效率和准确度。同时,对早期人类种群内部遗传多样性的蛋白质级别研究,进一步揭示了远古人类群体的复杂结构与性别分布,为探讨史前社会的性别角色和进化策略提供了全新视角。

案例1

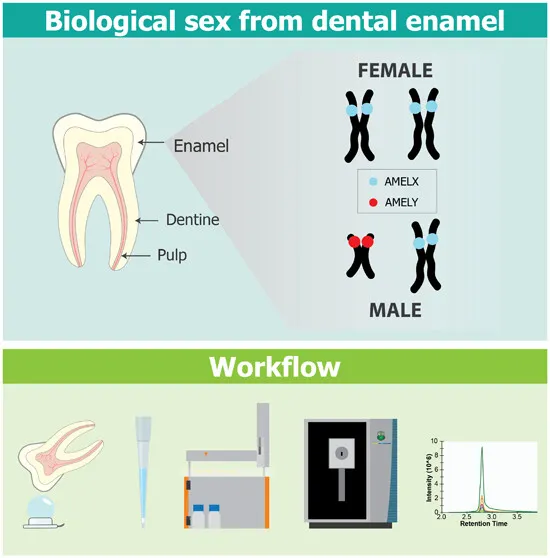

Journal of Proteome Research|基于靶向蛋白质组学的高通量牙釉质性别鉴定方法

2024年9月,哥本哈根大学 Jesper V. Olsen 团队与西班牙国家人类进化研究中心(CENIEH)Enrico Cappellini 团队在 Journal of Proteome Research 发表研究,提出了一种基于靶向蛋白质组学(Targeted Proteomics)的高通量方法,用于从人类牙釉质中自动化识别考古样本的生物学性别。

研究团队开发了一个结合酸蚀提取法(对牙釉质进行微破坏性取样)、LC-MS/MS和平行反应监测(PRM)的标准化流程,能够在不需要复杂样本制备或深度数据解析的前提下,精准检测X染色体上的AMELX和Y染色体上的AMELY蛋白质表达差异,从而区分男性与女性个体。为了简化数据处理,研究还配套开发了一个自动化分析的Shiny界面,提高了整体操作的可及性与效率。

该方法在一组20颗现代恒牙和20颗现代乳牙(均已知性别)上进行了验证,并成功应用于24颗公元前9000年的约旦古人牙齿及300余颗14世纪奥地利中世纪个体的牙齿。与传统蛋白质组学相比,该流程的处理速度提高了十倍,可实现每天分析约200个样本,并在两天内完成300余个体的性别识别任务。

此外,研究构建了一个统计模型,可在检测不到AMELY蛋白的情况下,通过预测其应有表达量进一步确认女性身份,从而提高了识别准确性。这项工作不仅显著提升了古蛋白性别判定的效率和通量,也为考古群体结构、性别角色和人口动态的系统研究提供了技术支撑。

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jproteome.4c00557

案例2

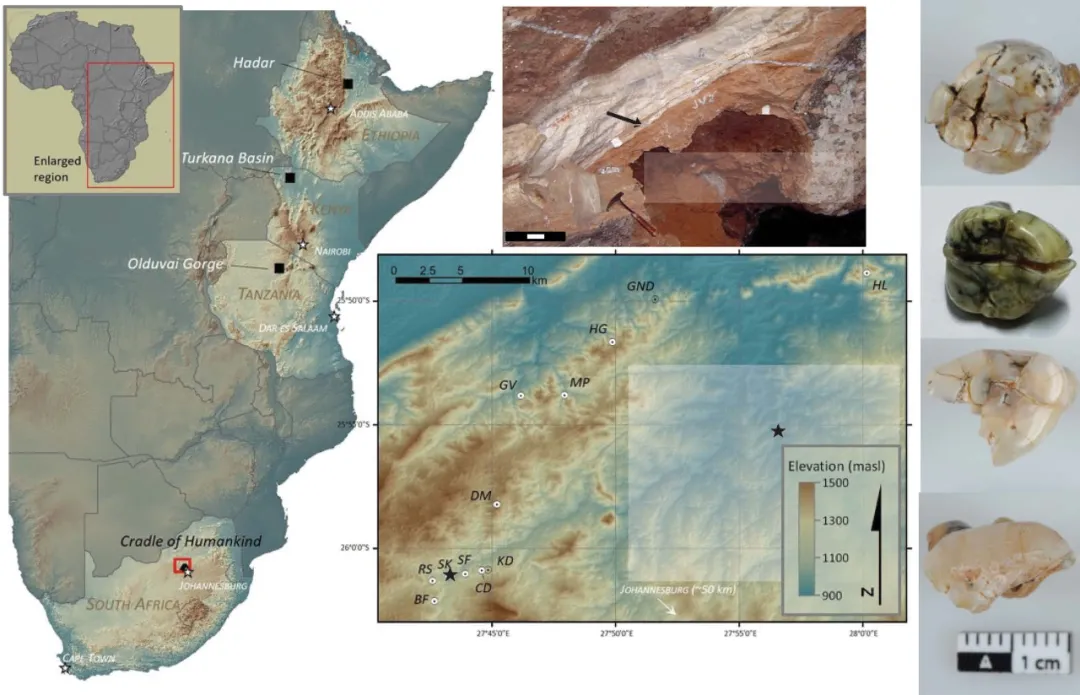

Science|牙釉质蛋白揭示罗百氏傍人性别与种群多样性

2025年5月,哥本哈根大学 Enrico Cappellini、Jesper V. Olsen 团队,联合南非开普敦大学 Rebecca R. Ackermann 团队,在Science发表了最新考古学研究。

通过质谱分析技术,研究人员对南非Swartkrans遗址出土的四颗约200万年前的罗百氏傍人(Paranthropus robustus)牙齿样本中的牙釉质蛋白进行序列测定,首次实现了对该物种个体的性别判定(其中两例为男性,两例为女性)。

同时,研究还发现单氨基酸多态性(single amino acid polymorphism,SAP)以及牙齿釉质-牙本质交界处的形态差异,表明该种群内部可能存在遗传上的多样性或亚群体结构。这项工作展示了古蛋白组学在缺乏古DNA的背景下,研究早期人类性别分化和种群变异的独特价值。

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adt9539

03

古环境与古饮食、动物考古学

古蛋白质组学结合同位素分析、放射性碳定年等多学科方法,为揭示史前人类的饮食结构、农业起源和动物驯化过程提供了全方位的证据。

从云南地区小米农业的引入,到中亚鸡的驯化与传播,蛋白质组学不仅帮助重建了古代生态系统和人类与自然环境的互动模式,也为理解文化交流和经济变迁中的生物学基础打开了新的窗口。

案例1

Science Bulletin|公元前4900年,云南人吃上了小米

2023年10月16日,兰州大学董广辉团队和厦门大学王传超团队在 Science Bulletin 上发表了考古蛋白质组学研究。研究团队通过碳氮稳定同位素分析、放射性碳定年、古蛋白质组学等多种方法,对八具人类骨骼样本进行深入分析,重建了当时人类的饮食结构和生活方式。

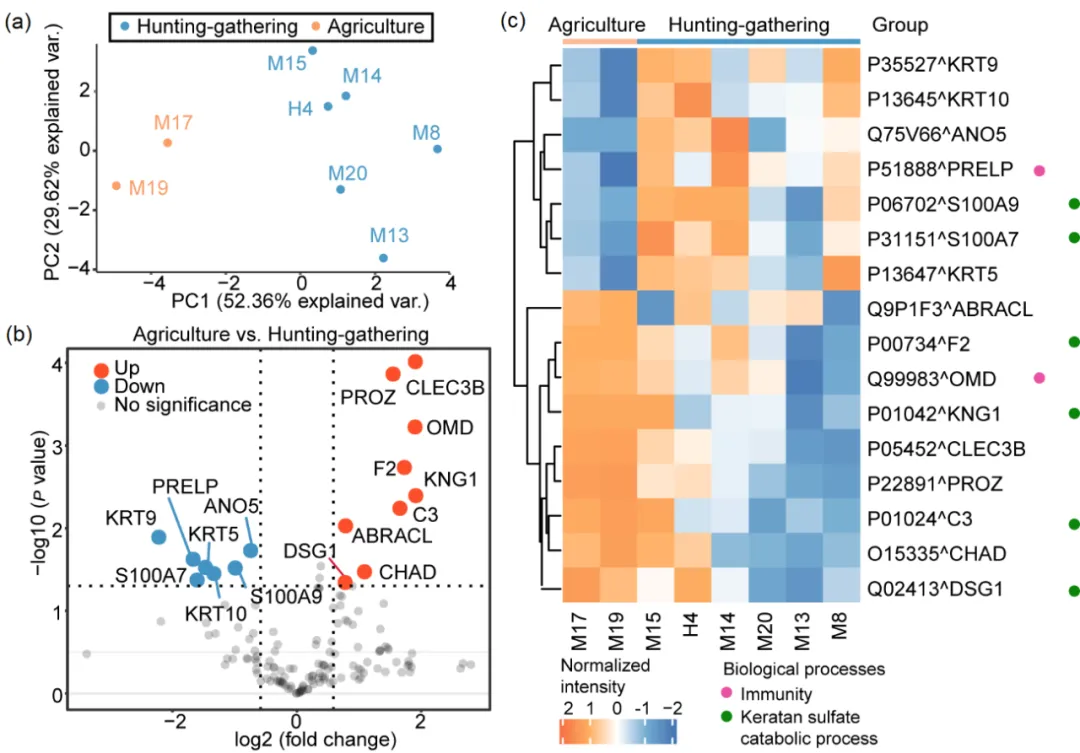

研究背景为约4900年前东亚与东南亚交汇地区人类从狩猎采集向农业过渡的关键时期。研究发现,小米农业的引入导致人类饮食结构和定居模式发生显著变化,尤其是骨骼中与代谢和免疫系统相关的蛋白质表达发生明显差异,表明农耕社会在生理适应性上与狩猎采集者群体已有显著不同。

在古蛋白质组学分析环节,研究人员采用压力循环技术(PCT)从人类骨骼样本中提取蛋白质,使用基于质谱的PulseDIA方法采集系统而精确的古蛋白质组图谱,印证了从狩猎到农耕的过渡。

研究者选择了八个人类骨骼样本(被分成了狩猎采集者和农耕社群两组),在排除了来自空白样本和已知的污染蛋白质后,他们鉴定出了2293个肽段和738个独特的蛋白质,其中包括364个独特的人类肽段和120个独特的人类蛋白质。

研究还进一步推翻了此前认为云南地区在公元前4600年才引入小米的观点,指出人类可能早在公元前4900年就开始食用小米。这一发现不仅丰富了我们对农耕传播路径的理解,也通过跨学科手段提供了关于史前人类行为、健康与环境适应之间关系的全新视角。

狩猎采集组和农业组之间不同表达的蛋白质

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2095927323007156?viaihub=

案例2

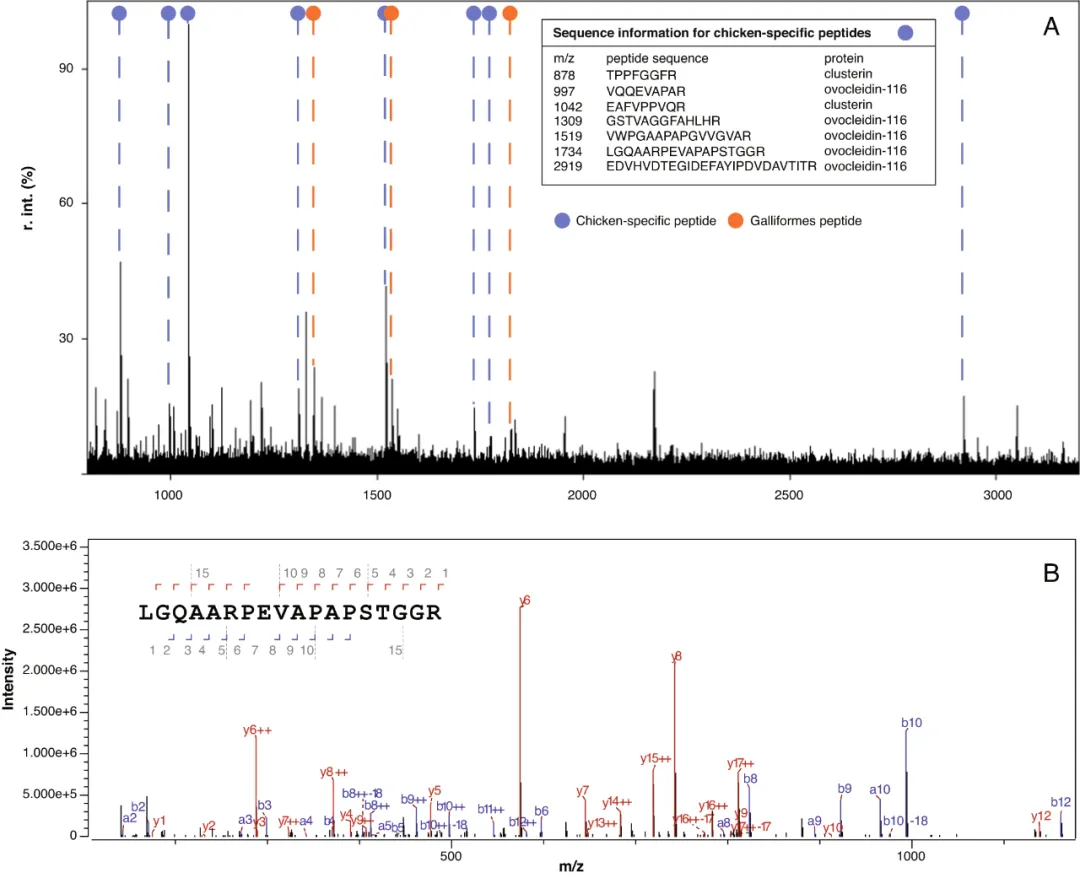

Nature Communications|中亚古代鸡的考古和分子证据

鸡(chicken)在古代世界的起源和传播仍是关于欧亚大陆驯化动物最神秘的问题之一。关于时间和起源地的缺乏一致性归因于形态学鉴定的问题、直接年代测定的缺乏以及薄而脆的鸟类骨骼保存不良。

2024年4月,马克斯·普朗克地质人类学研究所(Max Planck Institute of Geoanthropology)的研究人员在 Nature Communications 发文,介绍了中亚古代鸡的考古和分子证据。研究显示从公元前四世纪到中世纪期间,鸡在中亚南部广泛饲养,且很可能沿着古代丝绸之路传播。

研究人员阐述了如何结合历史、考古、形态和古蛋白质组学分析来帮助识别古代鸡蛋壳碎片,这些碎片来自12个不同考古遗址、跨越1500年的材料,研究结果展示了饲养鸡产蛋的考古学和分子证据。在所有这些遗址中发现的大量蛋壳表明,鸡可能是整体饮食的重要组成部分,而且鸡可能已经失去了季节性产蛋能力。

这项研究填补了一个重要而巨大的知识空白。研究人员提出了两个假设:一,在公元前最后几个世纪,鸡在古代世界迅速而广泛地传播,与此同时,产蛋的变种也越来越多;二,从希腊化时期到至少是卡拉汗王朝时期,家禽养殖和鸡蛋生产是中亚地区村庄和城市经济的重要且常规的组成部分。

蛋壳的古蛋白质组学分析结果

https://www.nature.com/articles/s41467-024-46093-2

随着技术的不断进步,古蛋白质组学正逐渐成为理解远古人类及其生活环境的关键工具。

无论是帮助科学家确认丹尼索瓦人的神秘身份,还是揭示史前群体的性别结构与饮食变迁,亦或是追踪古代动物的驯化传播路径,蛋白质组学都为考古研究打开了新的维度。

作为蛋白质组学领域的前沿企业,西湖欧米致力于通过先进的蛋白质组学技术和数据分析方法,为考古工作者和研究人员提供深入的洞见。

未来,随着更多样本的解析与方法的完善,我们有望获得更加细致、立体的史前世界画卷,实现对人类远古历史的深度解读。