1 (ANN RHEUM DIS) 多组学分析揭示特发性炎症性肌病亚型特异性机制和生物标志物

2 (MOL PLANT) 根瘤菌3-巯基丙酮酸硫转移酶通过宿主NADPH氧化酶RbohB的过硫化作用维持氧化还原稳态并促进大豆共生结瘤

3 (NUCLEIC ACIDS RES)H2B C末端螺旋的翻译后修饰调控核小体相互作用和染色质信号传导

4 (CIRC RES) 调控失调的蛋白质S-亚硝基化促进射血分数保留心力衰竭中的亚硝化应激和疾病进展

5 (CIRC RES) SPOP是病理性心脏肥大和心力衰竭的关键触发因素

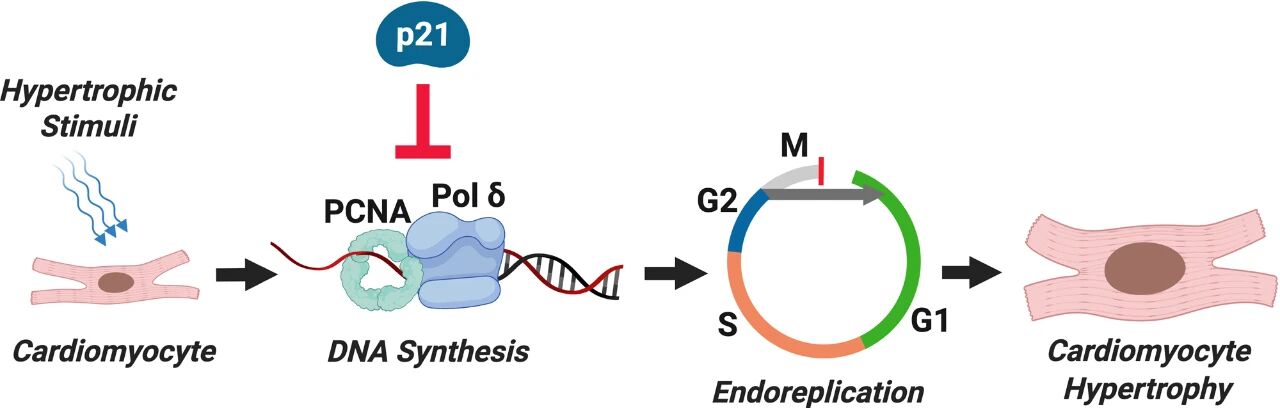

6 (CIRC RES)靶向心肌细胞PCNA和POLD1预防病理性心肌肥厚

1. (ANN RHEUM DIS, IF: 20.3) 多组学分析揭示特发性炎症性肌病亚型特异性机制和生物标志物

2025年9月10日, 中南大学湘雅医院风湿免疫科与相关机构的研究团队发表了一项研究,利用多组学分析方法深入探讨了特发性炎症性肌病(IIM)不同亚型的分子特征。IIM是一种具有多种亚型的复杂自身免疫性疾病,但其分子机制尚不明确。该团队通过RNA测序、蛋白质组学和代谢组学分析,结合多组学因子分析(MOFA),对203名IIM患者(包括44名验证队列)和18名健康对照者的肌肉组织进行了系统研究。研究发现,MOFA能够有效区分皮肌炎(DM)、免疫介导的坏死性肌病(IMNM)和抗合成酶综合征(ASyS)三种亚型,与健康对照组之间表现出显著差异。

在DM中,研究揭示了干扰素(IFN)和细胞因子相关通路的显著上调,并且这些变化与皮肤表现、周筋膜萎缩/坏死、炎症以及复发风险密切相关。特别是11个IFN相关基因在外显子、内含子保留(IR)和蛋白质水平上的变化,以及相关代谢物的变化,都为个性化诊断和治疗提供了有力的分子证据。而IMNM则展现了肌球蛋白、肌动蛋白及肌钙蛋白基因的变化,富集的细胞骨架和细胞外基质(ECM)通路与肌肉坏死、再生和炎症密切相关,表明这些通路对疾病进展具有重要影响。ASyS则展示出不同的代谢特征,特别是在核苷、酮类、磷脂酰丝氨酸等代谢物的变化,预示着代谢调节可能是IIM亚型的潜在治疗靶点。

此外,研究团队还探讨了这些分子特征与患者预后的相关性,并通过受试者工作特征曲线(ROC)和生存分析进一步验证了这些发现。这些结果为IIM的亚型划分、分子机制的理解以及个性化治疗策略的开发提供了宝贵的数据和思路。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40935702/

2. (MOL PLANT, IF: 17.1) 根瘤菌3-巯基丙酮酸硫转移酶通过宿主NADPH氧化酶RbohB的过硫化作用维持氧化还原稳态并促进大豆共生结瘤

2025年9月15日, 西北农林科技大学生命科学学院的研究团队发布了一项关于根瘤菌与大豆共生结瘤过程的研究,揭示了根瘤菌3-巯基丙酮酸硫转移酶(3MST)在维持共生氧化还原平衡中的关键作用。该研究表明,尽管3MST不是硫化氢的主要来源,但其缺失显著破坏了大豆的结瘤发育、氧化还原稳态、感染能力以及固氮效率,提示3MST在共生过程中至关重要。

通过多组学分析(转录组、蛋白质组学及生化和分子遗传学方法),研究团队识别了宿主质膜定位的NADPH氧化酶(RbohB)作为一个关键调节因子,参与了结瘤过程中的免疫反应激活。3MST通过与RbohB相互作用并在Cys791处过硫化,抑制了NADPH氧化酶的活性,这一调节机制维持了共生过程中的氧化还原稳态,从而促进了结瘤的正常发育。遗传学分析进一步支持了这一机制,RbohB的过表达、RNA干扰及Cys791突变都证实了3MST-RbohB相互作用对有效根瘤菌定殖和植物生长的影响。

这些发现不仅为根瘤菌与宿主植物之间的相互作用提供了新见解,还揭示了氧化还原调控在植物共生过程中的潜在作用,为提升植物固氮效率和提高农业产量提供了理论依据。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40958419/

3. (NUCLEIC ACIDS RES, IF: 16.6) H2B C末端螺旋的翻译后修饰调控核小体相互作用和染色质信号传导

2025年9月5日, 北卡罗来纳大学的研究团队深入探讨了组蛋白H2B的C末端螺旋(H2B alphaC)在核小体与染色质相互作用中的作用。研究发现,H2B alphaC螺旋在染色质相互作用中起到了重要作用,尤其是它所包含的翻译后修饰(PTMs)在调节这些相互作用中具有关键作用。

团队通过构建带有H2B alphaC突变或翻译后修饰的小鼠模型,使用核小体亲和力蛋白质组学技术研究了这些PTMs对核小体结合的影响。研究发现,H2B K120的单泛素化(H2B K120ub)对核小体结合起到了广泛破坏作用,进而影响了染色质功能。此外,赖氨酸乙酰化对核小体结合的影响较为微妙,突出了不同PTMs在调控染色质功能中的不同作用。

这项研究不仅揭示了组蛋白翻译后修饰在染色质功能中的重要性,还为染色质相关疾病的治疗提供了新的分子靶点。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40966523/

4. (CIRC RES, IF: 16.5) 调控失调的蛋白质S-亚硝基化促进射血分数保留心力衰竭中的亚硝化应激和疾病进展

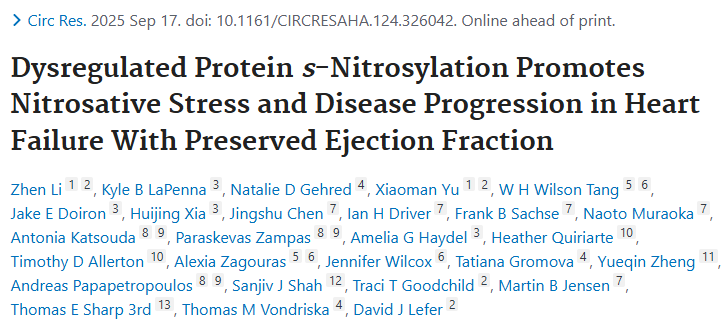

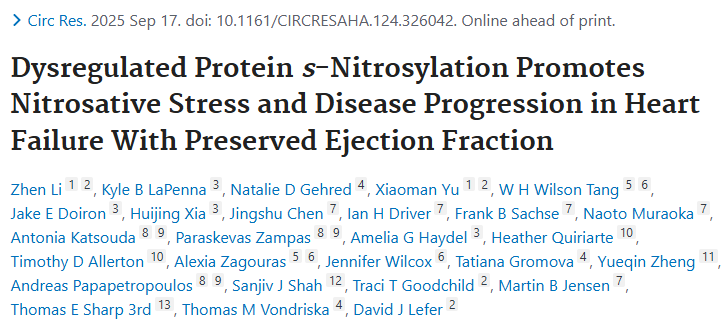

2025年9月17日, 来自中国药科大学与西达赛奈医疗中心的研究团队探讨了射血分数保留心力衰竭(HFpEF)中蛋白质S-亚硝基化的作用。HFpEF是一种心血管疾病,其发病机制复杂,研究发现过度的S-亚硝基化与HFpEF的进展密切相关。

在HFpEF患者中,循环亚硝基硫醇水平显著升高,表明亚硝化应激增加,而亚硝酸盐水平保持不变。通过转录组分析,团队发现转亚硝基化酶HBb在HFpEF心脏中显著上调,并通过与GSNOR(S-亚硝基谷胱甘肽还原酶)和Trx2(硫氧还蛋白2)的功能异常相互作用,导致S-亚硝基化失调。进一步的实验表明,转亚硝基化酶的功能失调加剧了HFpEF的病理变化,恢复S-亚硝基化的平衡可能为HFpEF提供新的治疗方向。

研究不仅揭示了S-亚硝基化在HFpEF中的病理作用,还为该疾病提供了潜在的治疗靶点。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40959880/

图形摘要

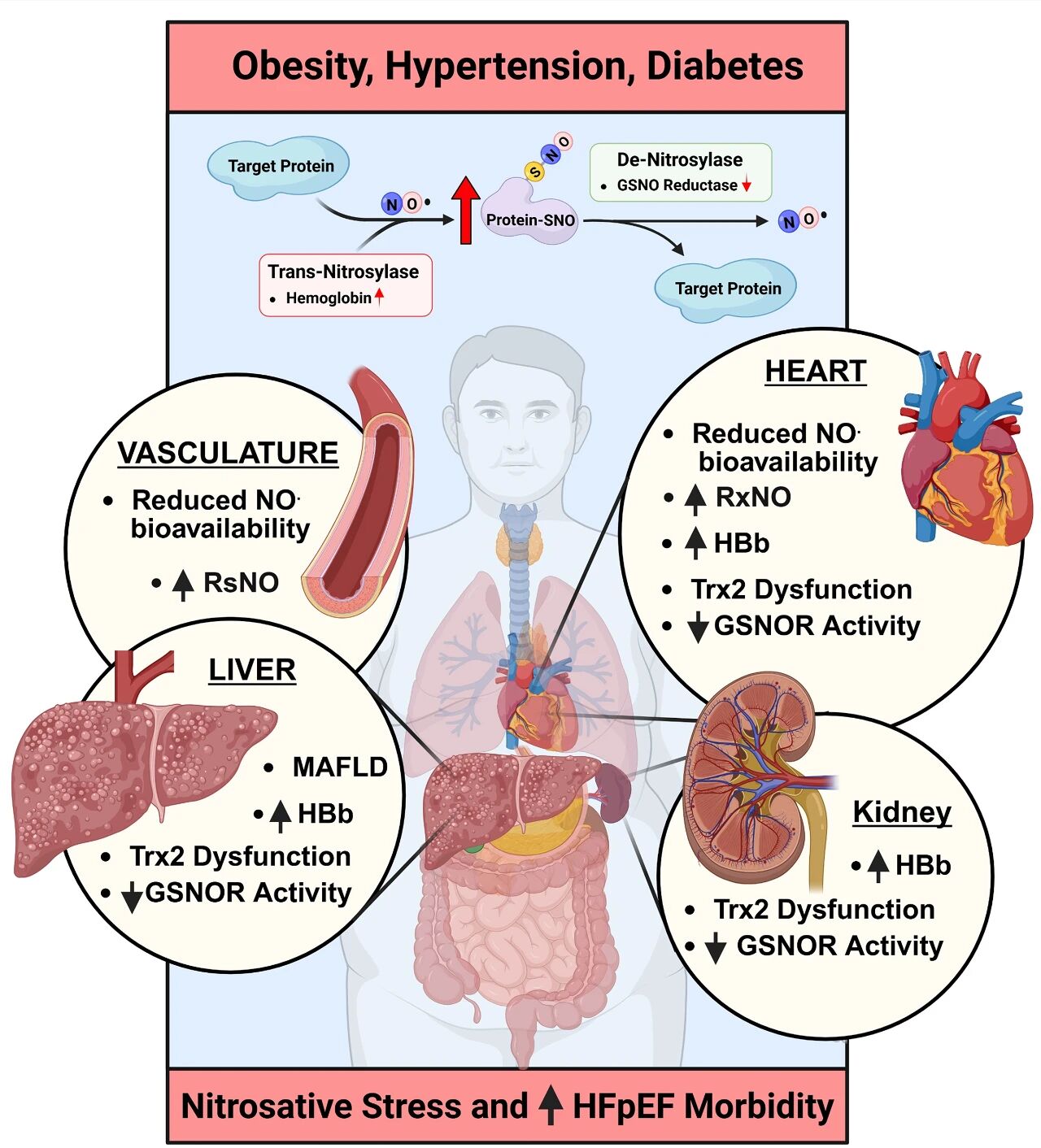

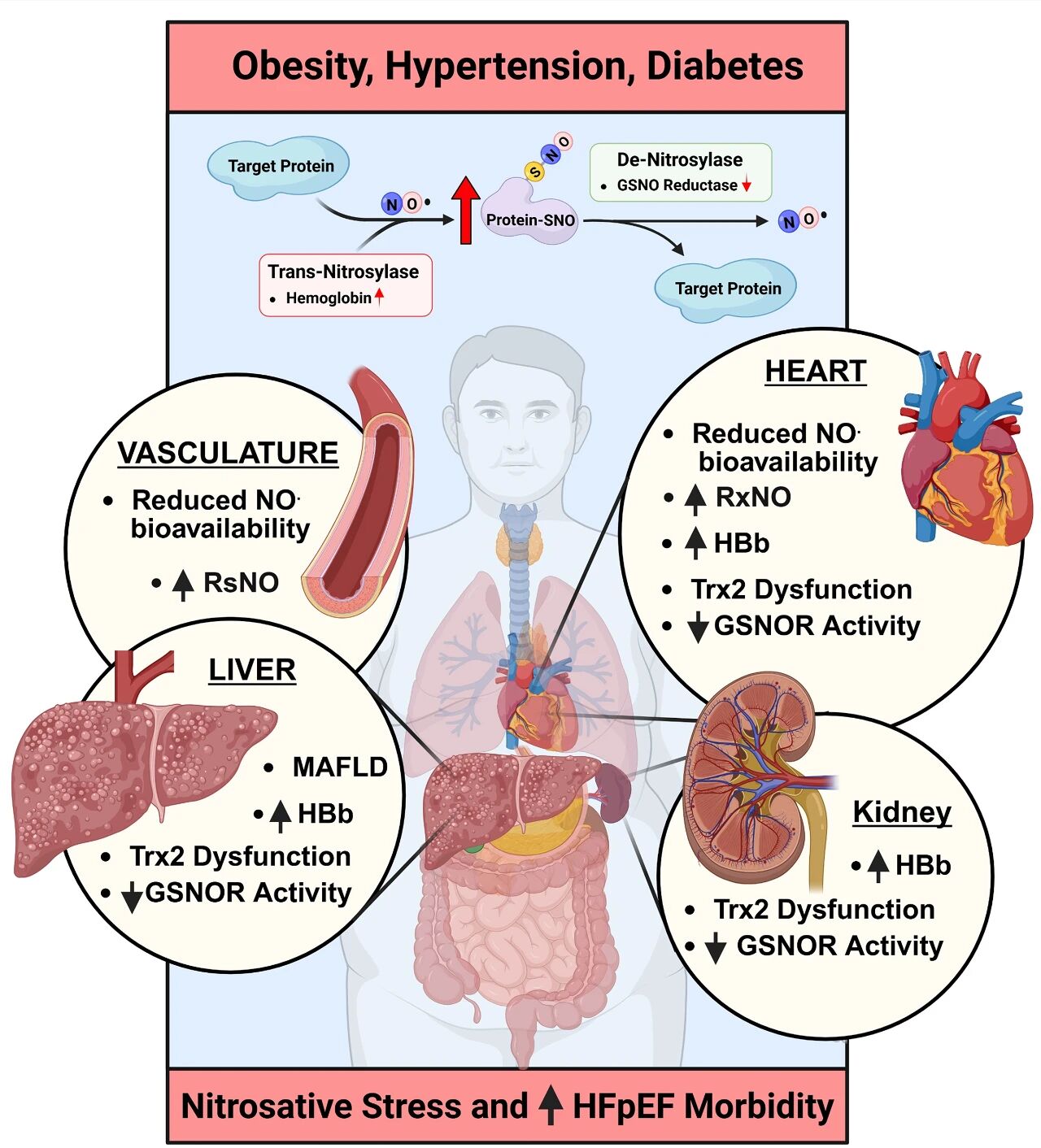

5. (CIRC RES, IF: 16.5) SPOP是病理性心脏肥大和心力衰竭的关键触发因素

2025年9月15日, 哈尔滨医科大学的研究团队揭示了E3泛素连接酶SPOP在病理性心脏肥大和心力衰竭中的关键作用。研究表明,SPOP的上调通过调控溶酶体和自噬通路促进心脏肥大,而其缺失则能显著减轻心脏肥大及相关心力衰竭。

研究表明,SPOP通过与转录因子EB(TFEB)相互作用并促进其泛素化降解,抑制了TFEB介导的自噬和溶酶体生物发生,导致心脏肥大的发生。进一步的实验表明,靶向SPOP可能成为治疗心脏肥大和心力衰竭的新策略。

这些发现为心脏疾病的治疗提供了新的思路,并提示SPOP是一个值得关注的潜在治疗靶点。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40948188/

图形摘要

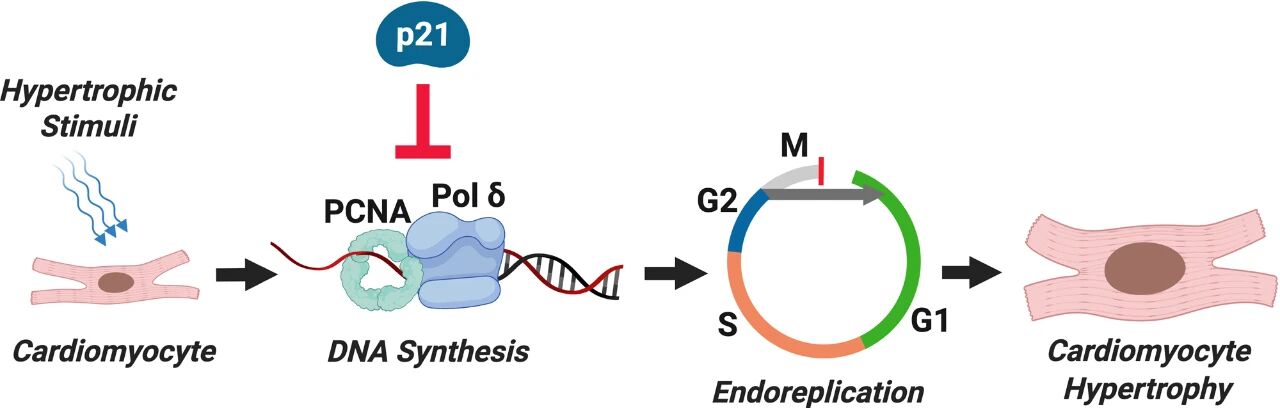

6. (CIRC RES, IF: 16.5) 靶向心肌细胞PCNA和POLD1预防病理性心肌肥厚

2025年9月15日, 匹兹堡大学的研究团队通过分析心肌肥厚模型,发现细胞周期调控因子p21在心肌细胞内的复制过程中起到了关键作用。研究表明,p21通过抑制PCNA和POLD1的结合,减少了心肌细胞的DNA合成,从而有效防止了病理性心肌肥厚的发生。

研究进一步阐明了PCNA-POLD1途径在心肌细胞增生中的作用,并提出通过靶向这些通路可以有效阻止心肌细胞肥厚,为心肌病的治疗提供了新的思路。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40948130/

图形摘要

1 (ANN RHEUM DIS) 多组学分析揭示特发性炎症性肌病亚型特异性机制和生物标志物

2 (MOL PLANT) 根瘤菌3-巯基丙酮酸硫转移酶通过宿主NADPH氧化酶RbohB的过硫化作用维持氧化还原稳态并促进大豆共生结瘤

3 (NUCLEIC ACIDS RES)H2B C末端螺旋的翻译后修饰调控核小体相互作用和染色质信号传导

4 (CIRC RES) 调控失调的蛋白质S-亚硝基化促进射血分数保留心力衰竭中的亚硝化应激和疾病进展

5 (CIRC RES) SPOP是病理性心脏肥大和心力衰竭的关键触发因素

6 (CIRC RES)靶向心肌细胞PCNA和POLD1预防病理性心肌肥厚

1. (ANN RHEUM DIS, IF: 20.3) 多组学分析揭示特发性炎症性肌病亚型特异性机制和生物标志物

2025年9月10日, 中南大学湘雅医院风湿免疫科与相关机构的研究团队发表了一项研究,利用多组学分析方法深入探讨了特发性炎症性肌病(IIM)不同亚型的分子特征。IIM是一种具有多种亚型的复杂自身免疫性疾病,但其分子机制尚不明确。该团队通过RNA测序、蛋白质组学和代谢组学分析,结合多组学因子分析(MOFA),对203名IIM患者(包括44名验证队列)和18名健康对照者的肌肉组织进行了系统研究。研究发现,MOFA能够有效区分皮肌炎(DM)、免疫介导的坏死性肌病(IMNM)和抗合成酶综合征(ASyS)三种亚型,与健康对照组之间表现出显著差异。

在DM中,研究揭示了干扰素(IFN)和细胞因子相关通路的显著上调,并且这些变化与皮肤表现、周筋膜萎缩/坏死、炎症以及复发风险密切相关。特别是11个IFN相关基因在外显子、内含子保留(IR)和蛋白质水平上的变化,以及相关代谢物的变化,都为个性化诊断和治疗提供了有力的分子证据。而IMNM则展现了肌球蛋白、肌动蛋白及肌钙蛋白基因的变化,富集的细胞骨架和细胞外基质(ECM)通路与肌肉坏死、再生和炎症密切相关,表明这些通路对疾病进展具有重要影响。ASyS则展示出不同的代谢特征,特别是在核苷、酮类、磷脂酰丝氨酸等代谢物的变化,预示着代谢调节可能是IIM亚型的潜在治疗靶点。

此外,研究团队还探讨了这些分子特征与患者预后的相关性,并通过受试者工作特征曲线(ROC)和生存分析进一步验证了这些发现。这些结果为IIM的亚型划分、分子机制的理解以及个性化治疗策略的开发提供了宝贵的数据和思路。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40935702/

2. (MOL PLANT, IF: 17.1) 根瘤菌3-巯基丙酮酸硫转移酶通过宿主NADPH氧化酶RbohB的过硫化作用维持氧化还原稳态并促进大豆共生结瘤

2025年9月15日, 西北农林科技大学生命科学学院的研究团队发布了一项关于根瘤菌与大豆共生结瘤过程的研究,揭示了根瘤菌3-巯基丙酮酸硫转移酶(3MST)在维持共生氧化还原平衡中的关键作用。该研究表明,尽管3MST不是硫化氢的主要来源,但其缺失显著破坏了大豆的结瘤发育、氧化还原稳态、感染能力以及固氮效率,提示3MST在共生过程中至关重要。

通过多组学分析(转录组、蛋白质组学及生化和分子遗传学方法),研究团队识别了宿主质膜定位的NADPH氧化酶(RbohB)作为一个关键调节因子,参与了结瘤过程中的免疫反应激活。3MST通过与RbohB相互作用并在Cys791处过硫化,抑制了NADPH氧化酶的活性,这一调节机制维持了共生过程中的氧化还原稳态,从而促进了结瘤的正常发育。遗传学分析进一步支持了这一机制,RbohB的过表达、RNA干扰及Cys791突变都证实了3MST-RbohB相互作用对有效根瘤菌定殖和植物生长的影响。

这些发现不仅为根瘤菌与宿主植物之间的相互作用提供了新见解,还揭示了氧化还原调控在植物共生过程中的潜在作用,为提升植物固氮效率和提高农业产量提供了理论依据。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40958419/

3. (NUCLEIC ACIDS RES, IF: 16.6) H2B C末端螺旋的翻译后修饰调控核小体相互作用和染色质信号传导

2025年9月5日, 北卡罗来纳大学的研究团队深入探讨了组蛋白H2B的C末端螺旋(H2B alphaC)在核小体与染色质相互作用中的作用。研究发现,H2B alphaC螺旋在染色质相互作用中起到了重要作用,尤其是它所包含的翻译后修饰(PTMs)在调节这些相互作用中具有关键作用。

团队通过构建带有H2B alphaC突变或翻译后修饰的小鼠模型,使用核小体亲和力蛋白质组学技术研究了这些PTMs对核小体结合的影响。研究发现,H2B K120的单泛素化(H2B K120ub)对核小体结合起到了广泛破坏作用,进而影响了染色质功能。此外,赖氨酸乙酰化对核小体结合的影响较为微妙,突出了不同PTMs在调控染色质功能中的不同作用。

这项研究不仅揭示了组蛋白翻译后修饰在染色质功能中的重要性,还为染色质相关疾病的治疗提供了新的分子靶点。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40966523/

4. (CIRC RES, IF: 16.5) 调控失调的蛋白质S-亚硝基化促进射血分数保留心力衰竭中的亚硝化应激和疾病进展

2025年9月17日, 来自中国药科大学与西达赛奈医疗中心的研究团队探讨了射血分数保留心力衰竭(HFpEF)中蛋白质S-亚硝基化的作用。HFpEF是一种心血管疾病,其发病机制复杂,研究发现过度的S-亚硝基化与HFpEF的进展密切相关。

在HFpEF患者中,循环亚硝基硫醇水平显著升高,表明亚硝化应激增加,而亚硝酸盐水平保持不变。通过转录组分析,团队发现转亚硝基化酶HBb在HFpEF心脏中显著上调,并通过与GSNOR(S-亚硝基谷胱甘肽还原酶)和Trx2(硫氧还蛋白2)的功能异常相互作用,导致S-亚硝基化失调。进一步的实验表明,转亚硝基化酶的功能失调加剧了HFpEF的病理变化,恢复S-亚硝基化的平衡可能为HFpEF提供新的治疗方向。

研究不仅揭示了S-亚硝基化在HFpEF中的病理作用,还为该疾病提供了潜在的治疗靶点。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40959880/

图形摘要

5. (CIRC RES, IF: 16.5) SPOP是病理性心脏肥大和心力衰竭的关键触发因素

2025年9月15日, 哈尔滨医科大学的研究团队揭示了E3泛素连接酶SPOP在病理性心脏肥大和心力衰竭中的关键作用。研究表明,SPOP的上调通过调控溶酶体和自噬通路促进心脏肥大,而其缺失则能显著减轻心脏肥大及相关心力衰竭。

研究表明,SPOP通过与转录因子EB(TFEB)相互作用并促进其泛素化降解,抑制了TFEB介导的自噬和溶酶体生物发生,导致心脏肥大的发生。进一步的实验表明,靶向SPOP可能成为治疗心脏肥大和心力衰竭的新策略。

这些发现为心脏疾病的治疗提供了新的思路,并提示SPOP是一个值得关注的潜在治疗靶点。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40948188/

图形摘要

6. (CIRC RES, IF: 16.5) 靶向心肌细胞PCNA和POLD1预防病理性心肌肥厚

2025年9月15日, 匹兹堡大学的研究团队通过分析心肌肥厚模型,发现细胞周期调控因子p21在心肌细胞内的复制过程中起到了关键作用。研究表明,p21通过抑制PCNA和POLD1的结合,减少了心肌细胞的DNA合成,从而有效防止了病理性心肌肥厚的发生。

研究进一步阐明了PCNA-POLD1途径在心肌细胞增生中的作用,并提出通过靶向这些通路可以有效阻止心肌细胞肥厚,为心肌病的治疗提供了新的思路。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40948130/

图形摘要