4月29日,浙江大学医学院附属第二医院神经外科团队在 Journal of Advanced Research 杂志在线发表了一项关于特发性正常压力脑积水(iNPH)的脑脊液(CSF)蛋白质组学研究。

研究采用质谱蛋白质组学与机器学习相结合的方法,系统探索了iNPH的发病机制,并筛选出具有预测分流手术疗效潜力的CSF蛋白标志物,为疾病诊断和个体化治疗提供了新的思路。

西湖大学医学院郭天南教授和岳靓博士参与该研究,负责脑脊液蛋白质组学的批次设计、样本制备、仪器分析和质控分析。

浙大二院朱周乐特聘副研究员、朱君明主任、吴承瀚特聘研究员、张建民教授和加州大学尔湾分校Kevin Beier教授为论文的通讯作者,应雨棋硕士研究生、林敬铨博士、高炜博士研究生、岳靓博士为论文的第一作者。

西湖欧米负责该研究的蛋白质组学数据分析工作。

图1 文章截图

01 研究背景与目的

iNPH是一种常见于老年人的脑脊液循环障碍性疾病,主要表现为步态障碍、认知功能下降和尿失禁。目前唯一有效的治疗方式是脑脊液分流术,但约30%的患者术后无显著获益。因此,识别预测疗效的术前脑脊液生物标志物对于患者手术评估具有重要临床意义。

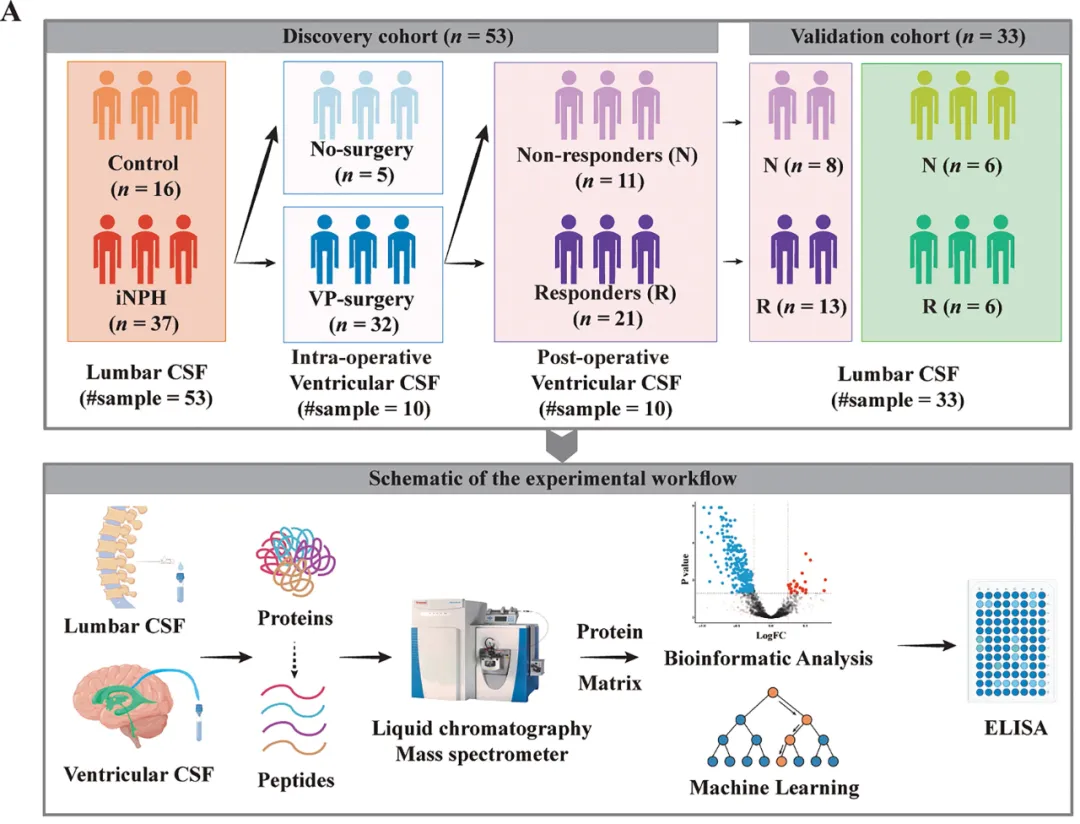

02 方法概述

研究共纳入37例iNPH患者及16例年龄匹配对照(73份样本),基于串联质量标签-质谱(TMT-MS)方法检测脑脊液中蛋白表达,并通过加权基因共表达网络分析(WGCNA)、机器学习算法(随机森林与Boruta)及ELISA验证(33份样本),寻找与疾病表型和手术疗效相关的关键蛋白。10例患者在分流术后还进行了CSF蛋白变化的动态监测。

图2 研究流程

03 主要发现

首先,在蛋白组学层面,共鉴定到2762种蛋白,其中1684种在所有样本中表达稳定。iNPH患者相较于对照组CSF中共发现39种蛋白显著上调、285种蛋白显著下调。

上调蛋白多与免疫炎症、细胞外基质(ECM)重塑和血脑屏障损伤相关,如CCL2、GFAP;而下调蛋白涉及神经轴突发育、突触形成及神经元功能,如L1CAM、APOE和GAP43,提示iNPH的核心病理包括神经炎症和神经退行性变。

图3 iNPH vs 对照组的蛋白组学

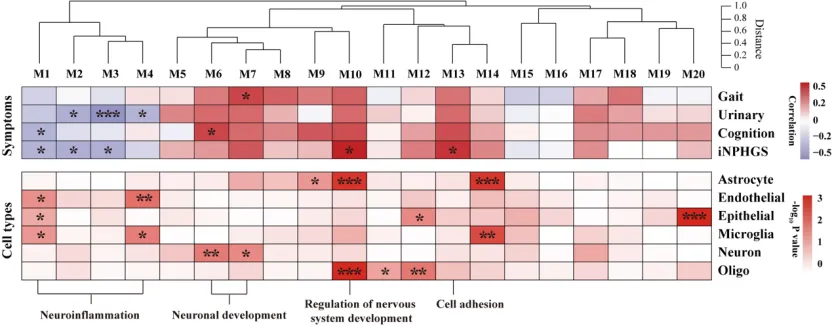

进一步的共表达网络分析识别出多个与临床症状相关的蛋白模块。炎症相关模块(M1-M4)与认知、排尿功能和iNPH综合评分呈负相关,而神经发育与胶质细胞功能相关模块(如M10、M13)与疾病评分呈正相关,提示神经炎症加重病情,而神经修复机制可能参与改善。

图4 蛋白组学WGCNA

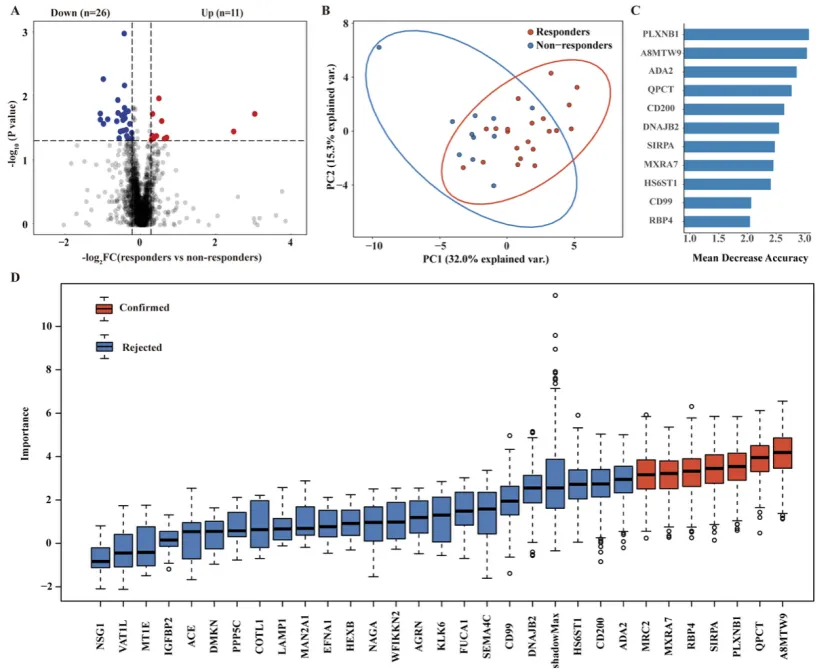

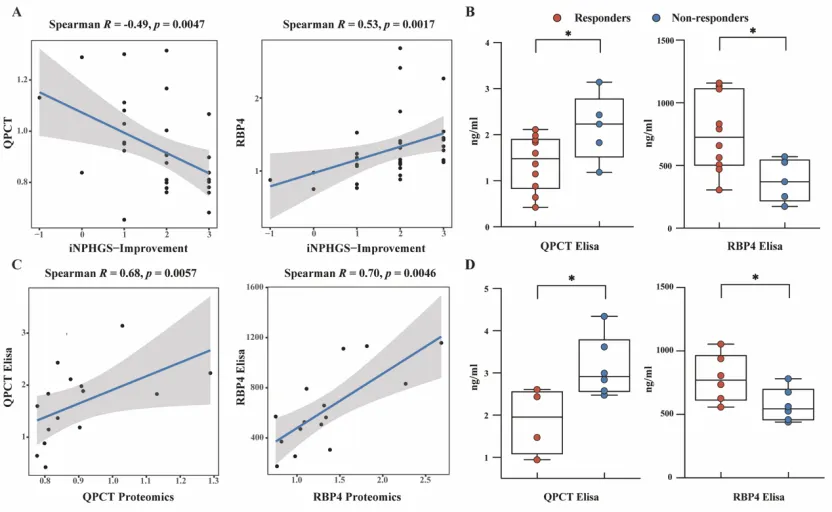

在预测分流疗效方面,研究发现手术有效(n=21)与手术无效(n=11)之间共有37种差异蛋白。结合随机森林和Boruta算法,筛选出6种具有潜在预测价值的蛋白,包括QPCT、RBP4、PLXNB1、SIRPA、MXRA7和A8MTW9。

图5 机器学习区分手术有效和无效

其中,QPCT和RBP4与临床症状评分改善显著相关,QPCT在手术无效患者中表达升高,而RBP4在手术有效患者中表达升高, ROC曲线显示其在预测手术反应方面具有良好敏感性和特异性(AUC分别为0.864和0.812),并通过ELISA在独立队列中得到验证。

图6 ELISA独立队列验证

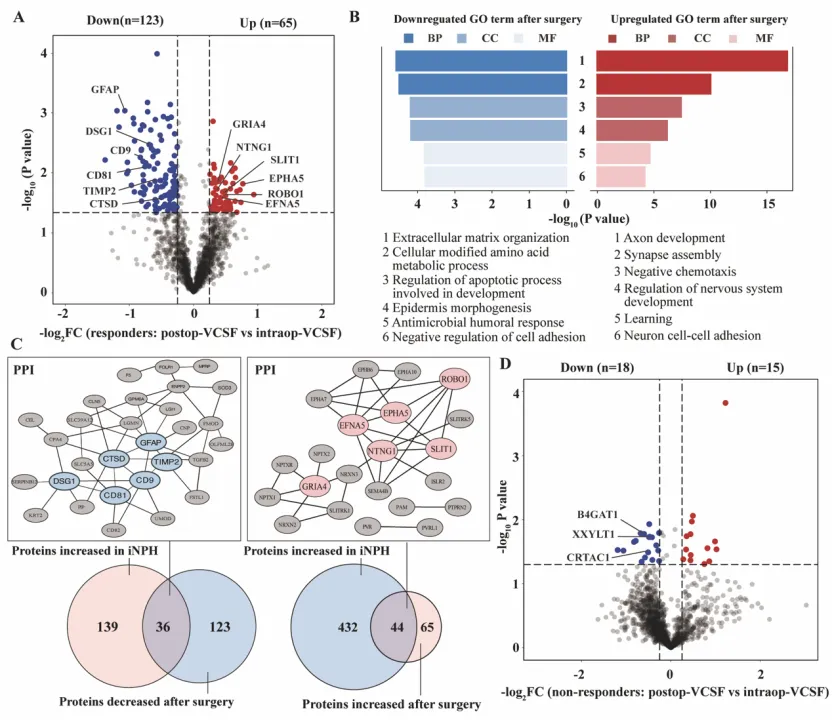

术后蛋白变化分析显示,手术有效者脑脊液中65种蛋白上调、123种下调。上调蛋白主要参与神经轴突和突触发育,下调蛋白则涉及ECM重塑和胶质细胞活化(如GFAP、TIMP2)。相较而言,手术无效者术后蛋白变化有限,缺乏病理逆转的证据。部分蛋白如B4GAT1、CRTAC1等仅在反应者术后显著升高,可能作为术后疗效反映指标。

图7 术前 vs 术后的蛋白组学

04 结论与意义

本研究通过高通量CSF蛋白质组学手段,揭示了iNPH中炎症、神经退行和血脑屏障破坏等关键病理过程,并初步建立了术前蛋白标志物模型,有望用于预测分流手术疗效。标志蛋白QPCT和RBP4的鉴定及验证,为实现iNPH精准诊疗提供了重要参考。

尽管样本量有限,研究结果仍具有较强启发性,未来需在大样本、多中心队列中进一步验证。

论文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090123225002875?via%3Dihub=