5月10日,德国马克斯·普朗克生物化学研究所 Philipp Emmanuel Geyer / Matthias Mann 团队在 bioRxiv 在线发表了最新预印本文章,系统比较了五种血浆蛋白质组处理方法,揭示了磁珠富集技术(bead-based enrichment)在检测深度提升的同时,存在显著的污染敏感性问题,并提出了针对性的改进策略。[1]

图1 文章截图

提纲挈领

本研究系统评估了五种血浆蛋白质组学处理流程(包括三种磁珠富集法、高氯酸沉淀法(perchloric acid with neutralization,PCA-N)与常规的直接血浆检测)在低丰度蛋白检测能力与对血细胞污染敏感性方面的表现。

研究发现,磁珠法虽显著提高检测深度,但对血小板和PBMC等细胞污染高度敏感,易导致蛋白鉴定数量虚高;而PCA-N流程对红细胞污染表现出独特耐受性。

研究进一步通过外源酵母蛋白与细胞污染模型、不同离心与采血条件,提出了定量化的污染评估策略和样本处理优化建议,强调样本质量控制对于临床蛋白质组研究和生物标志物发现的关键意义。

血浆是常用的生物样本,但其蛋白丰度跨度大,极少数高丰度蛋白占据主导地位,严重影响低丰度生物标志物的检测。

近年来,包括磁珠富集(bead-based enrichment)与沉淀处理(precipitation-based)在内的样本预处理技术显著提升了检测深度,但其对前处理变量的鲁棒性尚缺乏系统性评估。

该研究采用标准化的蛋白与细胞污染物(如血小板、红细胞、PBMC)外源加入模型,定量比较了不同流程对低丰度蛋白的鉴定能力及对污染的敏感性。

结果显示,尽管磁珠富集方法能显著提高低丰度蛋白的检测能力,尤其在动态范围压缩方面表现出色,但同时对血细胞污染极其敏感,即使极低水平的污染也可能导致上千种假阳性蛋白的 “检出”,从而可能解释某些文献中异常高的蛋白数报告。

相比之下,PCA-N方法对红细胞与血小板污染表现出较强抵抗力,且具有较好的一致性;而直接血浆流程则在灵敏度和污染容忍度之间呈中间状态。

在文章的讨论部分,研究人员指出此类污染对生物标志物发现构成重大隐患:在病例-对照设计中,若两组样本质量存在系统性差异,尤其是血细胞成分的差异,可能掩盖或伪造真正的生物学信号。

为此,研究提出了一套 “三步污染控制策略”(three-step contamination control strategy):单样本污染指数评估、组间污染差异检测,以及候选标志物与细胞特异性蛋白的相关性分析,用于鉴定由污染驱动的假阳性信号。

此外,研究系统评估了常见临床前处理因素,如离心力大小、抗凝剂类型、采血管材料对污染程度的影响。发现3000g离心30分钟最有效去除细胞污染,建议作为标准操作流程。研究还表明,某些磁珠表面可能特异性吸附血细胞蛋白,这进一步加剧了污染风险。

文章最后强调,未来在推进质谱灵敏度和蛋白组深度的同时,必须同步强化样本质量控制,以确保数据的可靠性和可重复性。

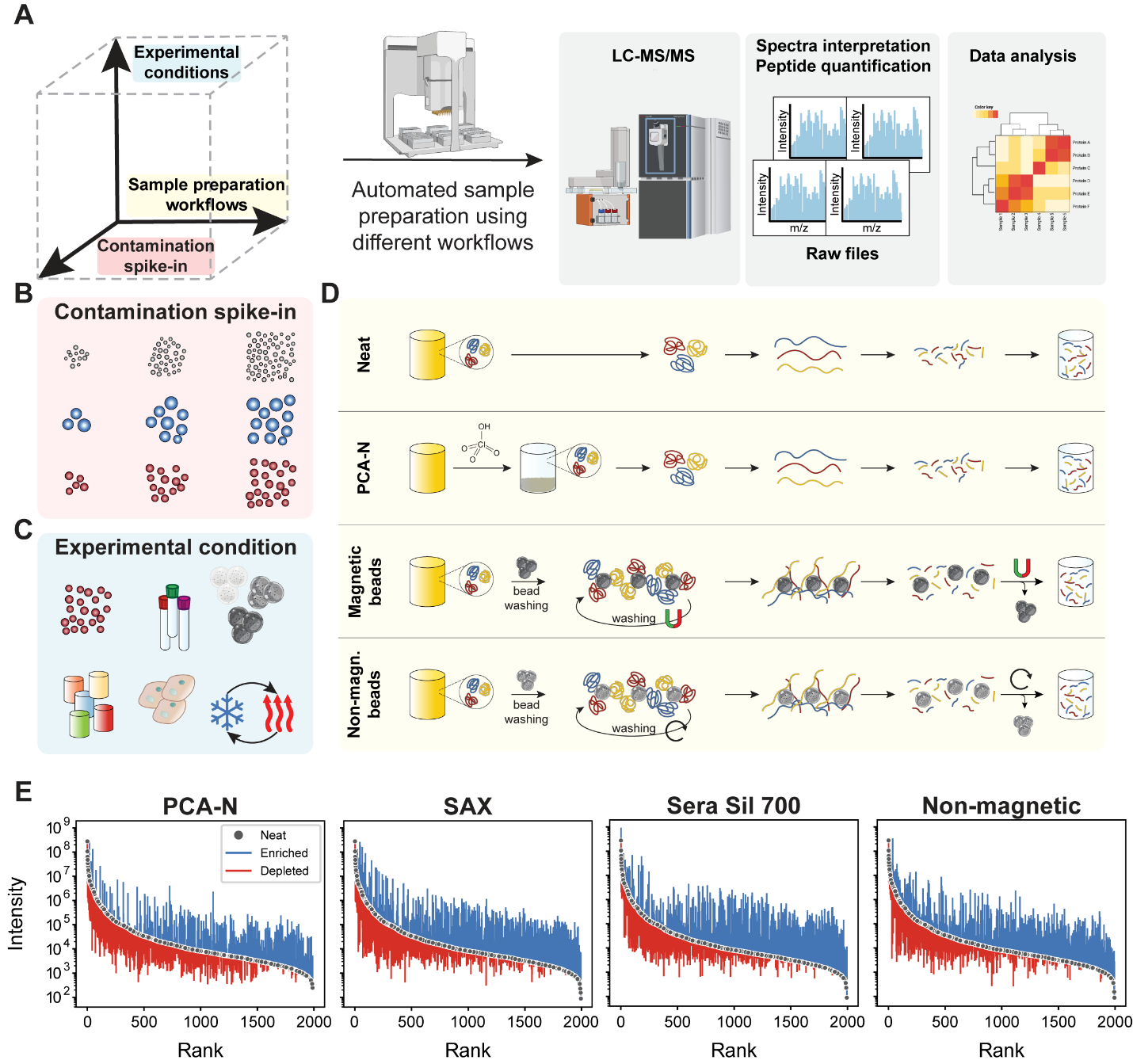

值得一提的是,该研究的发现得到了西湖大学郭天南团队一项独立研究的有力支持。该研究同样评估了基于纳米颗粒的血浆富集策略对血细胞污染的敏感性,尤其是在血小板和红细胞方面。通过构建牛血浆稀释梯度模型并加入标准蛋白,该研究验证了磁珠法在提升检测深度的同时也面临显著的污染风险。[2]

图2 文中提及的西湖大学郭天南团队的研究

这一设计与本研究的酵母蛋白 spike-in 实验在思路上高度一致,互为补充,进一步加强了对 “磁珠法检测深度与污染敏感性并存” 的认识,体现出该方法在低丰度蛋白研究中应用的潜力与局限。

01 研究设计与蛋白质组工作流程概述

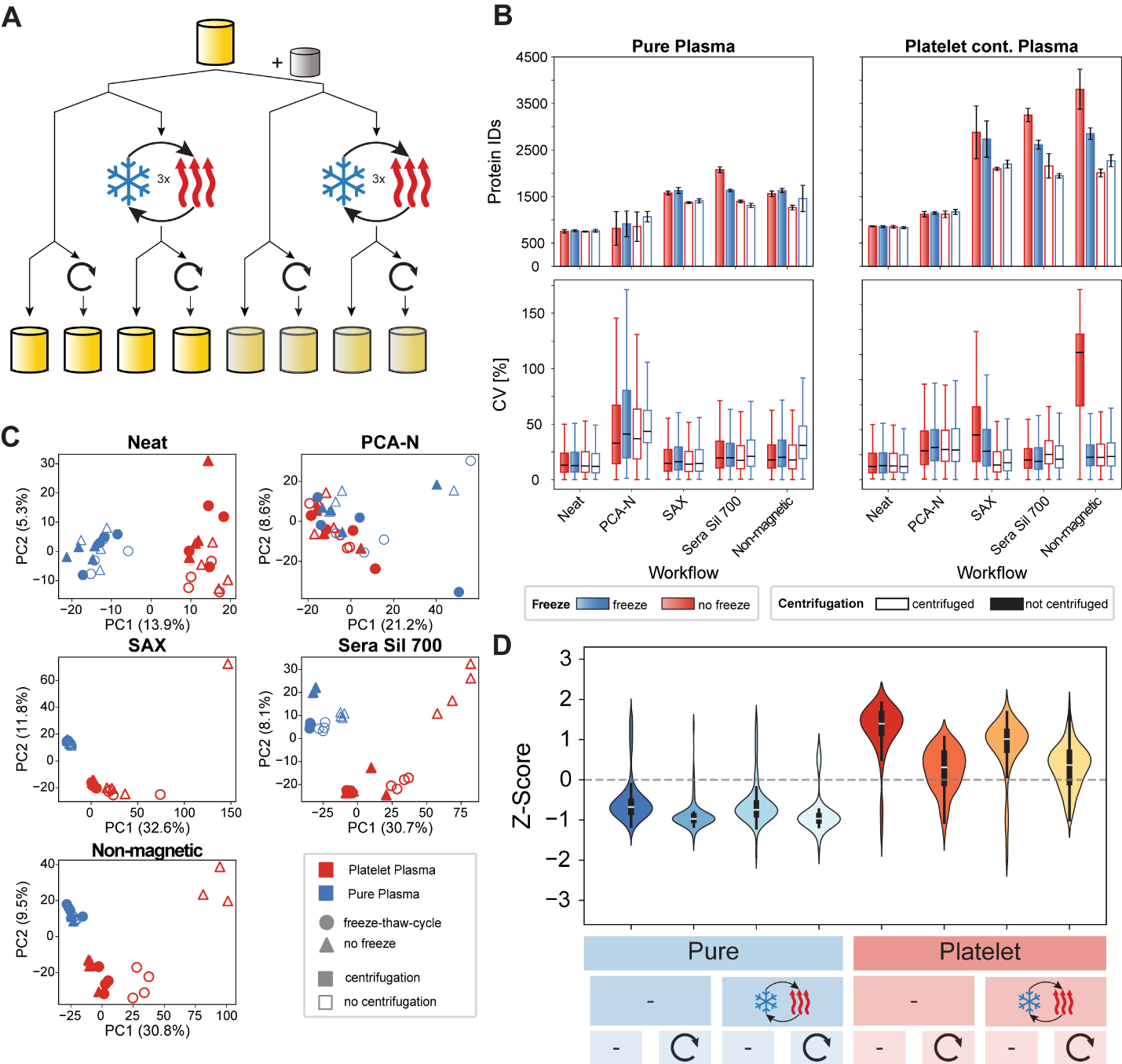

研究建立了一个多维度、系统化的实验框架,旨在评估五种血浆蛋白质组学处理流程在不同前处理变量下的性能,重点考察磁珠富集方法与无富集流程(直接血浆处理)以及高氯酸沉淀法(perchloric acid with neutralization,PCA-N)之间的差异。

所有流程在 Agilent Bravo 液体处理平台上自动化完成,以保证高通量与重复性;LC-MS联用分析采用Evosep色谱系统与 Orbitrap Astral 质谱仪,以提升检测深度与稳定性。

五种流程包括:① 简便的直接血浆法(neat workflow);② 抗污染能力较强的PCA-N流程;③ 两种基于磁珠的富集方法(强阴离子交换磁珠SAX与硅胶涂层磁珠Sera Sil 700);④ 一种基于非磁珠的富集方法(non-magnetic beads)。这些流程代表了不同的检测深度、速度与污染敏感性之间的权衡。

为评估各流程在实际临床样本条件下的表现,研究还引入了细胞污染模型(血小板、红细胞、PBMC)和酵母蛋白外源添加实验,用于模拟低丰度蛋白。

本部分结果明确指出,不同流程通过各自的蛋白富集与选择性去除机制,重塑了血浆蛋白丰度的等级结构,有效压缩了极端的动态范围,其中磁珠法表现出更强的低丰度蛋白增强能力,而PCA-N表现较温和但更稳定。

图3 用于比较血浆蛋白质组学工作流程的系统实验框架

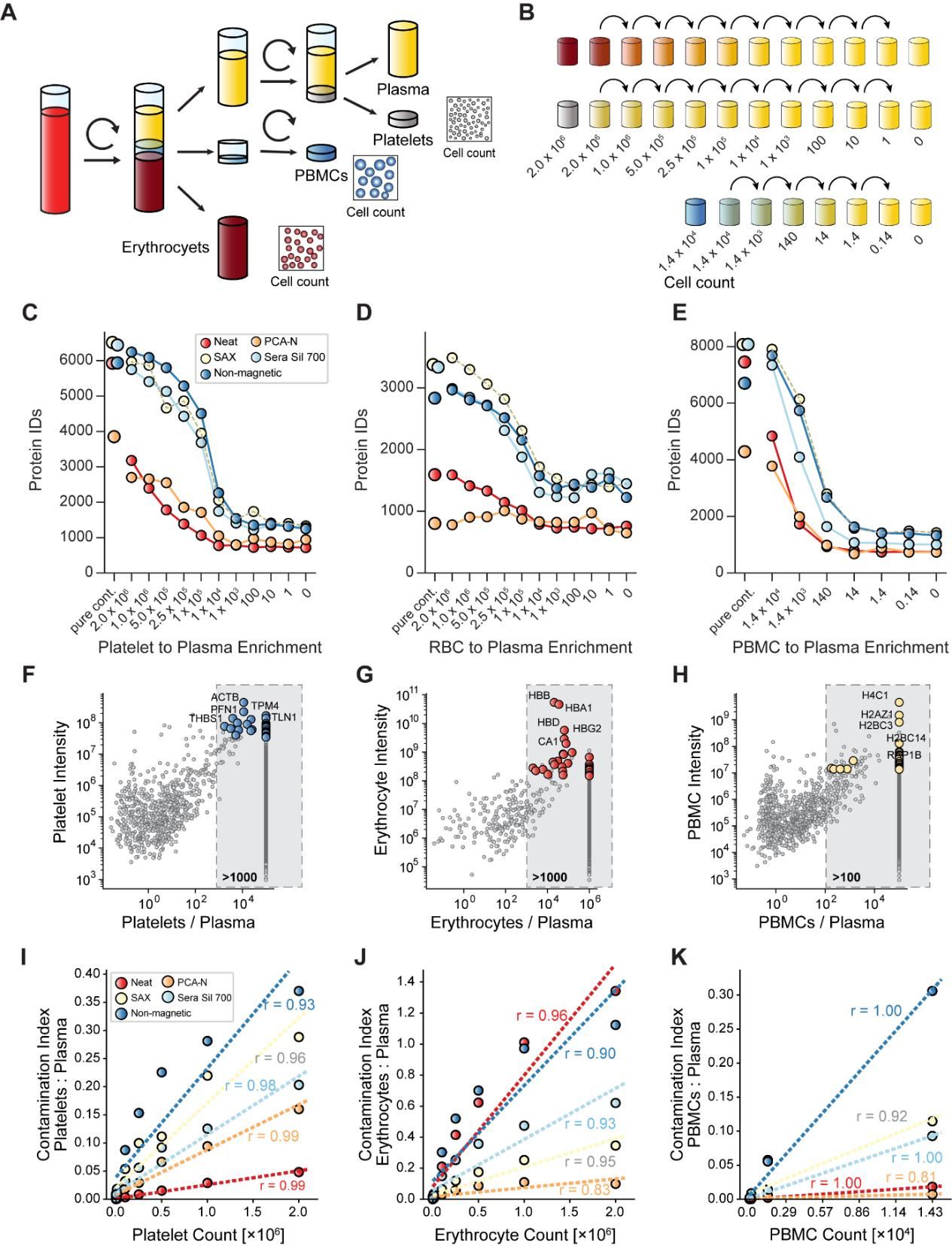

02 细胞污染分析

研究通过向纯净血浆中添加不同数量的红细胞、血小板和PBMC,系统评估了五种蛋白质组学流程对细胞污染的敏感性。

结果表明,磁珠法极易受到污染影响,即使低水平的PBMC(140 cells/μL)也能显著增加蛋白鉴定数,某些条件下总检出蛋白数高达8,000–10,000种。而PCA-N流程对红细胞污染高度耐受,在不同污染浓度下保持稳定的蛋白数(约800–900种);neat流程处于中间水平。

为定量评估污染影响,研究建立了血小板、红细胞和PBMC的高特异性蛋白标志物panel,并据此计算 “污染指数”(contamination index)和 “细胞富集分数”(cellular enrichment score)。

结果显示,非磁珠法的污染指数最高,磁珠法次之,而PCA-N和neat流程对污染反应较弱。总体而言,磁珠法在检测灵敏度与污染易感性之间存在明显权衡,需特别重视样本质量控制。

图4 系统分析细胞污染对血浆蛋白质组学工作流程的影响

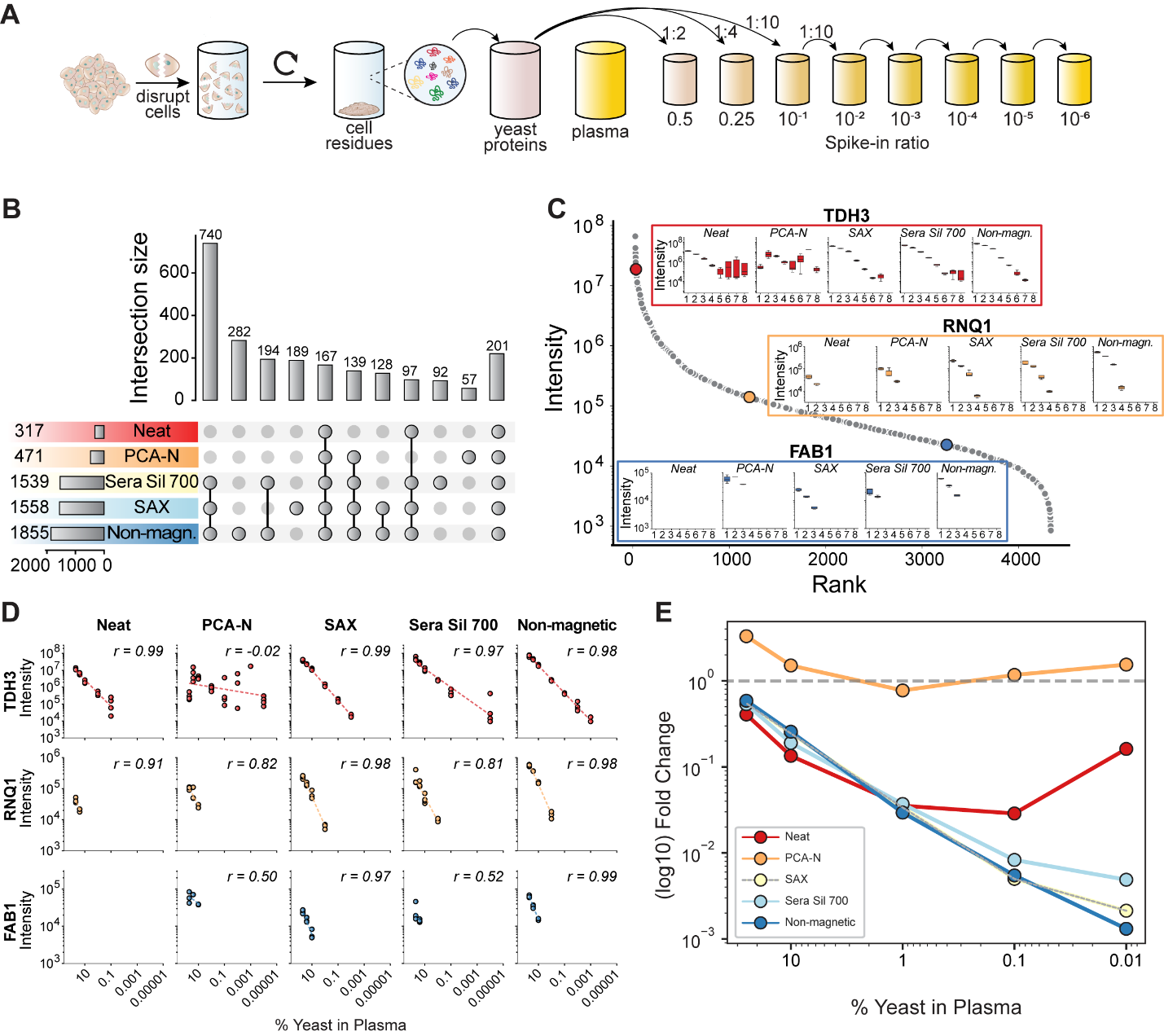

03 酵母蛋白外源添加实验:低丰度蛋白检测能力评估

为评估各流程对低丰度蛋白的检测能力,研究人员向血浆中加入了不同比例的酵母蛋白。结果显示,三种磁珠法(SAX、Sera Sil 700和non-magnetic beads)在1:100稀释条件下可鉴定约70%的酵母蛋白,显著优于PCA-N(471种)和neat流程(317种),其中non-magnetic beads表现最优。

进一步分析代表性蛋白(如TDH3、RNQ1、FAB1)表明,磁珠法能在更高稀释度下保持良好检测,将检测灵敏度提升至neat流程的100倍。不过,PCA-N虽稳定但变异较大,neat流程则对低丰度蛋白检测能力有限。

图5 酵母蛋白外源添加实验

04 血小板活化与磁珠敏感性机制探讨

为揭示磁珠法对血小板污染高度敏感的机制,研究比较了8种不同表面化学的磁/非磁珠与7种缓冲条件的组合,形成56种实验条件。

通过在含血小板的纯血浆中应用这些组合,研究评估了蛋白鉴定能力及血小板蛋白的富集情况。结果显示:非磁珠在多种缓冲液中鉴定蛋白最多,但也表现出最高的血小板富集水平,可能源于其需额外离心步骤带来血小板共沉淀。

在检测血小板活化方面,部分条件(如CaCl₂、低pH的TFA缓冲液)诱导血小板释放特异蛋白(如PF4V1、PPBP),提示样本制备本身可激活血小板。而非磁珠在PBSC缓冲中则表现为高血小板蛋白信号而非活化释放,说明部分富集源于物理保留而非生物过程。这些发现强调了样本处理方式对血小板相关偏差的影响。

05 血小板污染样本的 “补救” 策略评估

考虑到实际临床样本常含血小板污染,研究测试了冻融循环与离心处理是否能部分 “补救” 污染。

研究人员对加有血小板的血浆进行三次冻融后,再用3,000g离心30分钟处理,随后通过五种流程检测。结果显示,磁珠法污染最重,蛋白鉴定数由1,400提升至2,700,即使离心后仍仅下降15–20%;而非磁珠流程污染更严重但可缓解更多(降至约2,000)。neat和PCA-N流程稳定性较高,变化不大。

主成分分析表明,血小板污染是蛋白组变化的主要驱动因素,而冻融影响甚微。离心处理能显著降低血小板标志物强度,在所有流程中均表现为部分但一致的 “救治效果”,特别是在磁珠法中最为明显。这些结果为处理存储样本提供了实用建议。

图6 评估血小板污染补救的血浆处理策略

06 血浆样本处理建议:离心条件与抗凝剂选择

研究进一步系统评估了离心强度、时间、采血管类型和抗凝剂对污染水平及蛋白鉴定的影响。

这部分研究的血样采自11名志愿者,使用EDTA普通管和凝胶分离管,按4种离心条件处理。结果表明:低速离心(如500g)下凝胶管中细胞污染更重,而3,000g离心30分钟几乎完全去除血细胞污染,被推荐为标准操作。

在蛋白鉴定方面,磁珠法在低速条件下鉴定数远高于neat与PCA-N,但鉴定量随离心速度升高而急剧下降(例如非磁珠流程下降70%)。主成分分析进一步验证了离心强度是影响数据变异的主因。

在抗凝剂比较中,EDTA血浆在磁珠法中表现最佳(鉴定最多蛋白),但也带来更多血小板与红细胞污染;Li-Heparin和血清样本污染更少。PCA-N流程对抗凝剂和采血管类型几乎不敏感。综上,建议统一使用抗凝剂类型,避免在同一研究中混用不同血浆或血清基质。

总 结

本研究全面揭示了血浆蛋白质组不同处理流程在检测深度与抗污染能力之间的权衡关系,强调了磁珠富集技术在低丰度蛋白检测方面的优势以及其对血细胞污染的高度敏感性。

通过引入污染标志物panel与定量指标(如污染指数与富集分数),研究人员为样本质量控制提供了可操作的评价体系。同时,研究还系统评估了离心条件、血液采集管类型与抗凝剂对蛋白组数据的影响,提出了针对临床与队列研究的样本处理建议。

该工作为实现更可靠、更可重复的血浆蛋白质组学分析提供了方法学参考,也为未来生物标志物研究中的前处理规范化奠定了基础。

论文链接:

1. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.05.07.652495v1

2. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.04.26.650757v1